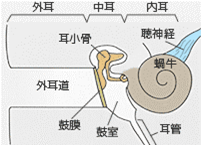

耳は大きく分けて外耳・中耳・内耳に分かれます。

耳は大きく分けて外耳・中耳・内耳に分かれます。

外耳は鼓膜よりも外。

中耳は鼓膜と奥の骨で囲まれた部屋(鼓室)の部分。

内耳は蝸牛(かぎゅう)といわれる音の情報を電気信号に変換するところと三半規管などの平衡感覚を司るところが合体してできています。

鼓室と鼻咽腔をつないでいるのが耳管です。耳管は、鼓室を換気する役割を担っています。

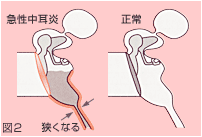

もし、この耳管が何らかの理由で機能せず、鼓室への空気の流れが悪くなれば、どうなるでしょう?鼓室内外の空気圧が変わってきます。すると、鼓膜が内側に陥没し、さらに周囲粘膜の水分が鼓室内ににじみでてきます。「にじみでる」を漢字で書くと「滲み出る」と書きます。

すなわち、この状態が滲出性中耳炎なのです。

つまり、滲出性中耳炎は、耳管機能の悪化によって鼓室内が陰圧になり、その状態が続くことによって鼓室内に滲出液がたまった状態といえます。

つまり、滲出性中耳炎は、耳管機能の悪化によって鼓室内が陰圧になり、その状態が続くことによって鼓室内に滲出液がたまった状態といえます。

耳管が機能しなくなるには次の3つの原因が挙げられます。

耳管が機能しなくなるには次の3つの原因が挙げられます。